धान के रोग एवं प्रबंधन

- डॉ. बिष्णु माया बस्याल , जी. प्रकाश

- कल्याण कुमार मंडल , धीरज सिंह ,रश्मि अग्रवाल

पादप रोग विज्ञान संभाग

भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

10 अगस्त 2022, भोपाल । धान के रोग एवं प्रबंधन – धान फसल में अनेक रोग आक्रमण कर सकते हैं तथा इन रोगों के रोगकारक जीव की प्रकृति में विभिन्नता होने के कारण इनकी रोकथाम के उपाय भी भिन्न-भिन्न होते हैं। अतएव रोगों का निदान एवं उसके प्रबन्धन के विषय में जानकारी अत्यावश्यक है।

धान प्रध्वंस (ब्लास्ट)

प्रध्वंस रोग मैग्नोपोर्थे ओरायजी द्वारा उत्पन्न होता है। सामान्यतया बासमती एवं सुगंधित धान की प्रजातियां प्रध्वंस रोग के प्रति उच्च संवेदनशील होती है।

लक्षण : रोग के विशेष लक्षण पत्तियों पर दिखाई देते हैं, परन्तु पर्णच्छद, पुष्पगुच्छ, गांठों तथा दाने के छिलकों पर भी इसका आक्रमण पाया जाता है। कवक का पत्तियों, गांठों एवं ग्रीवा पर अधिक संक्रमण होता है। पत्तियों पर भूरे रंग के आँख या नाव जैसे धब्बे बनते हैं जो बाद में राख जैसे स्लेटी रंग के हो जाते हैं। क्षतस्थल के बीच के भाग में धूसर रंग की पतली पट्टी दिखाई देती है। अनुकूल वातावरण में क्षतस्थल बढक़र आपस में मिल जाते हैं, परिणामस्वरुप पत्तियां झुलस कर सूख जाती है।

गांठ प्रध्वंस संक्रमण में गांठ काली होकर टूट जाती हैं। दौजी की गांठों पर कवक के आक्रमण से भूरे धब्बे बनते हैं, जो गाँठ को चारों ओर से घेर लेते हैं। ग्रीवा (गर्दन) ब्लास्ट में, पुष्पगुच्छ के आधार पर भूरे से लेकर काले रंग के क्षत बन जाते हैं जो मिलकर चारों ओर से घेर लेते हैं और पुष्पगुच्छ वहां से टूट कर गिर जाता है जिसके परिणामस्वरूप दानों की शत-प्रतिशत हानि होती है। पुष्पगुच्छ के निचले डंठल में जब रोग का संक्रमण होता है, तब बालियों में दाने नहीं होते तथा पुष्प और ग्रीवा काले रंग की हो जाती है।

प्रबंधन

- स्वस्थ पौधों से प्राप्त बीज का ही प्रयोग करें। नर्सरी को नमीयुक्त क्यारी में उगायें और क्यारी छायादार क्षेत्र में नहीं हो।

- 2 ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से कार्बेन्डाजिम के साथ बीजोपचार।

- 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में ट्राइसायक्लोजोल या 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में कार्बेन्डाजिम फफूंदनाशी का छिडक़ाव।

- संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। खेत में रोग के लक्षण दिखाई देने पर नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग न करें।

- फसल स्वच्छता, सिंचाई की नालियों को घास रहित करना, फसल चक्र आदि उपाय अपनाना उपयोगी है।

बकाने

यह रोग जिबरेला फ्यूजीकुरेई की अपूर्णावस्था फ्यूजेरियम मोनिलिफोरमे से होता है।

लक्षण: रोग से प्रभावित पौधे हल्के पीले रंग के पतले तथा असाधारण लम्बे होते है। ऐसे पौधे पौधशाला में यहां-वहां होते और निश्चित चप्पे नहीं बनाते है। रोग की उग्र दशा में ये पौधे रोपाई से पूर्व ही मर जाते हैं। रोपाई के बाद खेत में भी पौधे पीले, पतले तथा लम्बे हो जाते हैं। रोगी पौधों की दौजियां हल्के पीले रंग की होती हैं और प्राय: ये पौधे पुष्प गुच्छ निकलने से पहले ही मर जाते है। ध्यान से देखने पर दौजियां निकलने या बालियां आने के बाद नमीयुक्त वातावरण में तने के निचले भागों पर सफेद से गुलाबी रंग का कवक दिखाई देता है, जो क्रमश: ऊपर बढ़ता है। उच्च भूमि में धान के पौधों का बिना लम्बा हुए ही तलगलन/ पदगलन के लक्षण मिलते है।

प्रबंधन

- स्वस्थ बीज का प्रयोग करें।

- कार्बेन्डाजिम के 0.2 प्रतिशत घोल में बीज को 36 घंटे भिगोयें तथा अंकुरित करके बिजाई करें।

- रोपाई के समय रोगग्रस्त पौधों को न रोपें और उन्हें अलग कर दें।

- गीली पौधशाला में बुआई करें।

आच्छद झुलसा

यह रोग राइजोक्टोनिया सोलेनी नामक कवक द्वारा उत्पन्न होता है।

लक्षण: पानी अथवा भूमि की सतह के पास पर्णच्छद पर रोग के प्रमुख लक्षण प्रकट होते हैं। इस रोग द्वारा दीर्घवृत्तीय या अण्डाकर क्षतस्थल बनते हैं, जो बाद में पुआल के रंग के हो जाते हैं। इन क्षतों का केन्द्रीय भाग सिलेटीपन लिए सफेद होता है। अनुकूल वातावरण में क्षतस्थलों पर कवक जाल स्पष्ट दिखते हैं, जिन पर अर्ध अथवा पूर्ण गोलाकार भूरे रंग के स्क्लेरोशिया बनते हैं। पत्तियों पर क्षतस्थल विभिन्न आकृति में होते हंै। ये क्षत धान के पौधों पर दौजियां बनते समय एवं पुष्पन अवस्था में बनते हैं।

प्रबंधन :

- सस्य क्रियाओं को उचित समय पर सम्पन्न करना तथा पिछली फसलों के अवशेषों को नष्ट करें।

- आवश्यकतानुसार नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग करें और रोग प्रकट होने पर टॉप ड्रेसिंग को कुछ समय के लिए स्थगित करें।

- खेतों में घास कुल के खरपतवार एवं निकट जलकुंभी को नष्ट करें।

- 2 ग्रा. प्रति किलोग्राम बीज की दर से कार्बेंडाजिम 50 डब्ल्यू पी का बीजोपचार उपयोगी है।

- 2.5 मिली/ली. पानी की दर से वैलिडामासिन, 2 ग्रा./ली. पानी की दर से या हैक्साकोनाजोल का छिडक़ाव उपयोगी है।

जीवाणुज पत्ती अंगमारी (जीवाणुज पर्ण झुलसा)

यह रोग जैन्थोमोनास ओरायजी पीवी ओरायजी नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है।

लक्षण: यह रोग मुख्यत: दो अवस्थाओं में प्रकट होता है। पर्ण अंगमारी (पर्ण झुलसा) अवस्था और क्रेसेक अवस्था।

पर्ण अंगमारी (पर्ण झुलसा) अवस्था : पत्तियों के ऊपरी सिरों पर जलसिक्त क्षत बन जाते है। पीले या पुआल रंग के ये क्षत लहरदार होते हंै जो पत्तियों के एक या दोनों किनारों के सिरे से प्रारंभ होकर नीचे की ओर बढ़ते है और अंत में पत्तियां सूख जाती है। गहन संक्रमण की स्थिति में रोग पौधों के सभी अंगों जैसे पर्णाच्छद, तना और दौजी को सुखा देता है।

के्रसेक अवस्था : यह संक्रमण पौधशाला अथवा पौध लगाने के तुरन्त बाद ही दिखाई पड़ता है। इसमें पत्तियां लिपटकर नीचे की ओर झुक जाती हैं। उनका रंग पीला या भूरा हो जाता है तथा दौजियां सूख जाती है। रोग की उग्र स्थिति में पौधे मर जाते हैं।

प्रबंधन

- संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें तथा खेत में ज्यादा समय तक जल न रहने दें तथा उसको निकालते रहें।

- 10 लीटर पानी में 2.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसायक्लिन तथा 2.5 ग्राम ब्लाइटॉक्स घोलकर बीजों को बुआई से पहले 12 घंटे के भिगो दें।

- रोग के लक्षण प्रकट होने पर 100 ग्राम स्ट्रेप्टोसायक्लिन और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराईड का 500 लीटर जल में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिडक़ाव करें। 10 से 12 दिन के अन्तर पर आवश्यकतानुसार दूसरा एवं तीसरा छिडक़ाव करें।

आभासी कंड

यह रोग अस्टीलेजीनोइडिया वायरेंस नामक कवक द्वारा उत्पन्न होता है।

लक्षण: रोग के लक्षण बालियों के निकलने के बाद ही दृष्टिगोचर होते है। रोगग्रस्त बाली पहले संतरे रंग की, बाद के भूरे काले रंग की हो जाती है जो आकार में धान के सामान्य दाने से दोगुणा बड़ा होता है। ये दाने बीजायुक्त सतहों से घिरे होते हैं। अधिक संख्या में बीजाणु चूर्ण रुप में होते हैं जो हवा द्वारा वितरित होकर पुष्पों पर पहुंचते हैं और उन्हे संक्रमित करते हैं।

प्रबंधन:

- अत्याधिक रोगग्रस्त बालियां सावधानी से निकालकर जलायें।

- कॉपर आक्सीक्लोराईड 1.25 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर का छिडक़ाव 50 प्रतिशत बालियां आने पर करें।

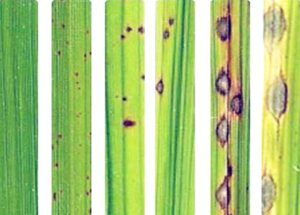

भूरी चित्ती (भूरे धब्बे)

यह रोग हेल्मिन्थोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक से उत्पन्न होता हैै। पौधे के जीवन के सभी अवस्थाओं पर यह कवक संक्रमण करता है।

लक्षण:

रोग के लक्षण प्रांकुर चोल, पत्तियों, पर्णच्छद तथा तूश पर पाये जाते हैं। सबसे पहले पत्तियों पर बिखरी हुई छोटी-छोटी, भूरे रंग की चित्तियां बनती हैं, जो बढक़र दीर्घवृत्तजीय, अण्डाकार अथवा वृत्ताकार हो जाती है। इन चित्तियों का रंग गाढ़ा-भूरा या बैंगनी भूरा होता है, परन्तु बीज का भाग पीलापन लिये सफेद धूसर रंग का होता है। धब्बे आपस में मिलकर बड़े हो जाते हंै तथा पत्तियों को सुखा देते हैं।

प्रबंधन:

- संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें।

- कवकग्रसित पौधों के अवशेष एवं वैकल्पिक आश्रयदाता घासों को नष्ट करें।

- बीज जनित संक्रमण रोकने हेतु 2.5 ग्राम कवकनाशी (थिरम) से प्रति कि.ग्रा. बीज उपचारित करेें।

- बाद की अवस्था में मैन्कोजेब (0.2 प्रतिशत) का छिडक़ाव उपयोगी है।

महत्वपूर्ण खबर: डेयरी बोर्ड की कम्पनी अब दूध के साथ ही गोबर भी खरीदेगी